柔性准固态钠离子电池以其低成本、高安全性和优异的机械强度吸引了可穿戴电子设备领域的广泛兴趣。然而,这种电池的开发面临着巨大的挑战,包括构建界面相容的柔性电极材料和解决电解质的高安全需求。过渡金属硒化物由于其高比容量、合适的工作电位和弱的金属-硒键而被广泛应用于碱金属离子电池中。然而,它们在循环过程中体积变化剧烈,电导率低,导致反应动力学和结构稳定性差。更糟糕的是,它们大多是通过传统的溶剂热法、高温热解法或电沉积法合成的,这些方法都很复杂、耗时且耗能高,阻碍了它们的大规模生产。

近日,广州大学分析科学技术研究中心牛利、韩冬雪教授、东北师范大学吴兴隆教授等人在Advanced Materials上发表题为“Solvent-Free Ultrafast Construction of Se-Deficient Heterojunctions of Bimetallic Selenides Towards Flexible Sodium-Ion Full Batteries” 的研究论文。该工作针对金属硒化物本征低的电子导电率、大的体积膨胀以及合成耗时长等问题,提出了一步超快、无溶剂的微波热解方法,得到了一种硒空位调控的双金属硒化物异质结作为柔性负极材料,该异质结固定在具有坚固界面C-Se-Co/Fe化学键的废棉布衍生的柔性碳布上。富硒空位和CoSe2/FeSe2-x异质结构同步形成,可以显著提升钠离子和电子扩散动力学行为。此外,在硒空位异质结构的表面上均匀的碳层赋予它卓越的结构稳定性,因此在1000次循环后,在1.5 mAh cm-2 的电流密度下可以获得1.65 mAh cm-2 的高可逆面容量。柔性正极也通过在FCC上直接生长普鲁士蓝纳米颗粒来制备。此外,通过耦合CCFSF负极,PB@FCC正极与凝胶聚合物电解质,组装了先进的柔性准固态钠离子软包电池,该全电池不仅表现出优异的储能特性,而且具有强大的机械灵活性和安全性。本工作为实现高安全性的柔性储能设备提供了一条有效途径,促进了柔性可穿戴电子设备的发展。广州大学分析科学技术研究中心孙中辉副教授为论文第一作者。

【文章内容】

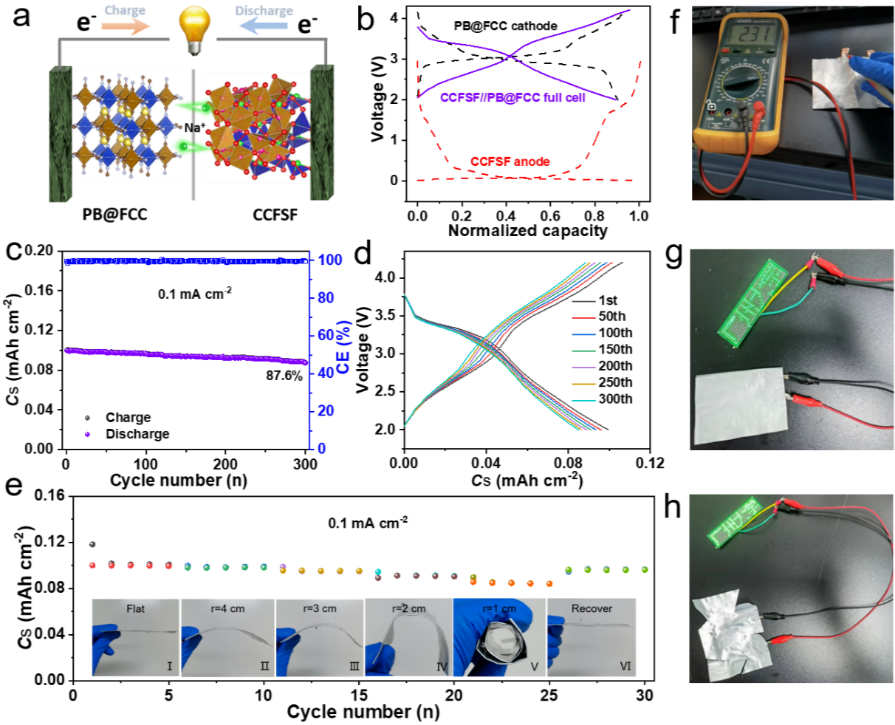

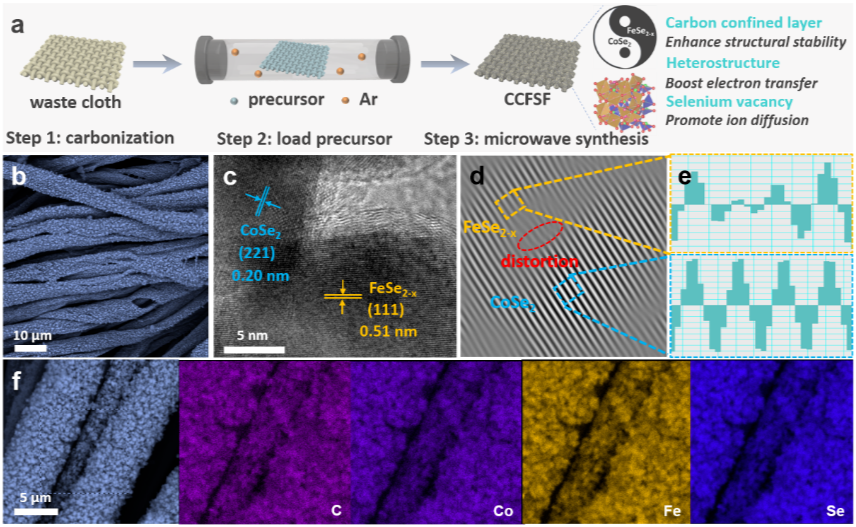

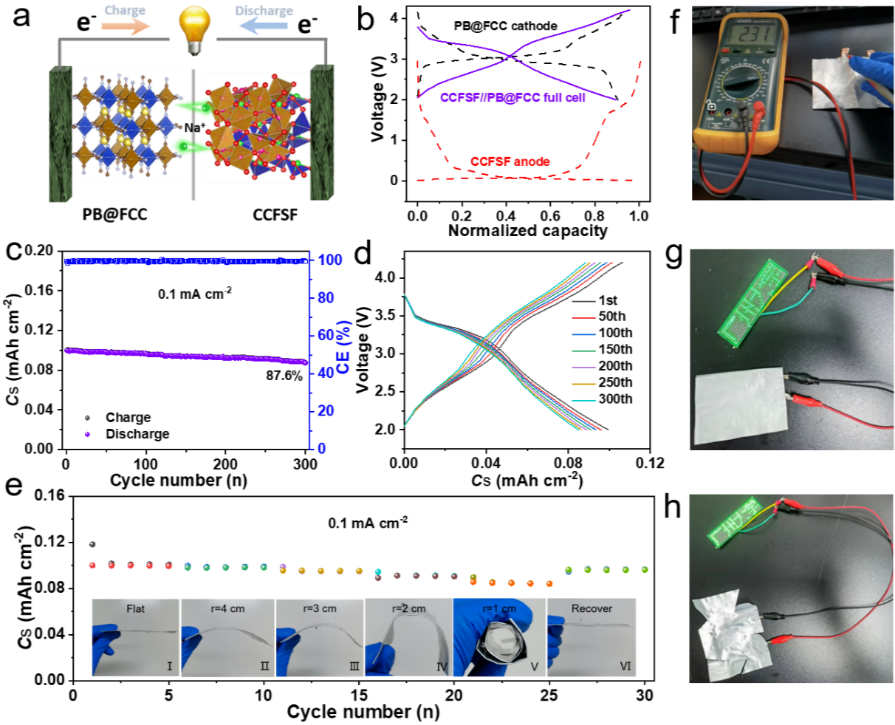

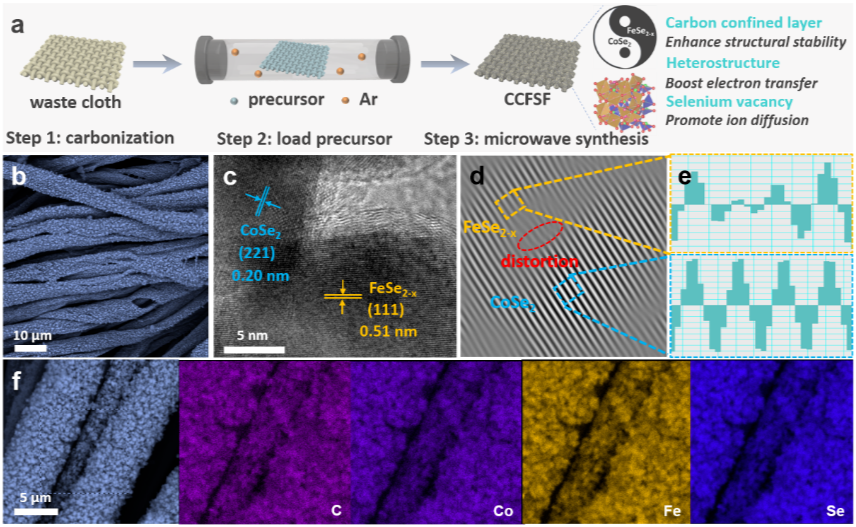

本工作提出了一种简单、超快、无溶剂的微波原位合成碳涂层硒空位富集的CoSe2/FeSe2-x异质结构的方法,该异质结构生长在废布衍生的FCC(CCFSF)表面。酸处理的FCC在室温下与包括金属盐和硒粉末的前体混合。整个反应过程在Ar气氛下使用家用微波炉仅需要60秒。所获得的CoSe2/FeSe2-x非均相纳米颗粒均匀分布在FCC上,并与FCC载体形成强大的碳-硒-金属(Co/Fe)界面相互作用,加速了电子转移,防止了负载纳米颗粒的堆积和团聚。独特的CCFSF为提高SIBs的性能提供了以下优点:i)可用的废棉布衍生的FCC具有可调节的电导率和氧化程度,有利于负载活性材料;ii)均匀的碳涂层CoSe2/FeSe2-x可以促进本征电子导电性,并增强循环过程中对转化反应的结构稳定性;iii)CoSe2/FeSe2-x自发形成的内置电场可以显著降低激活能垒,进一步实现快速电荷传输;iv)FeSe2中产生的富Se空位可以诱导Fe金属原子周围的过量电子吸附更多的Na+,促进Na+的快速扩散动力学。此外,原位X射线衍射(XRD)、非原位X射线光电子能谱(XPS)技术和密度泛函理论(DFT)计算揭示了硒空位和异质结构共构建增强电化学性能的深入机制。因此,得益于其独特的优点,新型CCFSF电极表现出优异的赝电容性能,具有高可逆容量和长循环稳定性。此外,在FCC表面均匀生长普鲁士蓝(PB)微管,获得柔性阴极(PB@FCC) 。通过与高导电性的FCC衬底杂交,可以显著提高PB的本征低电子电导率。作为概念验证,CCFSF阳极和柔性PB@FCC阴极与P(VDF-HFP)-NaClO4凝胶聚合物电解质匹配,组装全柔性准固态袋状电池(QSPC)。正如预期的那样,QSPC在倍率能力和出色的循环稳定性方面表现出优异的储能性能(300次循环的容量保持率为87.6%)、显著的灵活性和改进的安全性。我们希望这项工作能够为柔性可穿戴电子设备的实际应用提供新的指导。 图1. a)柔性CCFSF的制造流程。b)SEM图像。c)HRTEM图像。d-e)(c)HRTEM图像中的黄色和蓝色网格线的IFFT图案。f)SEM图像和EDX元素图谱。

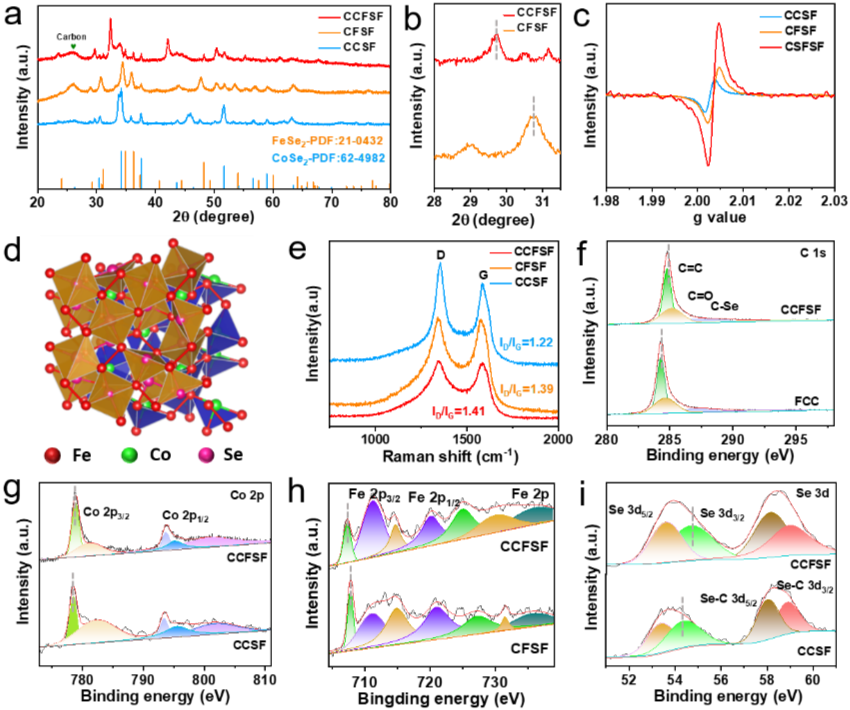

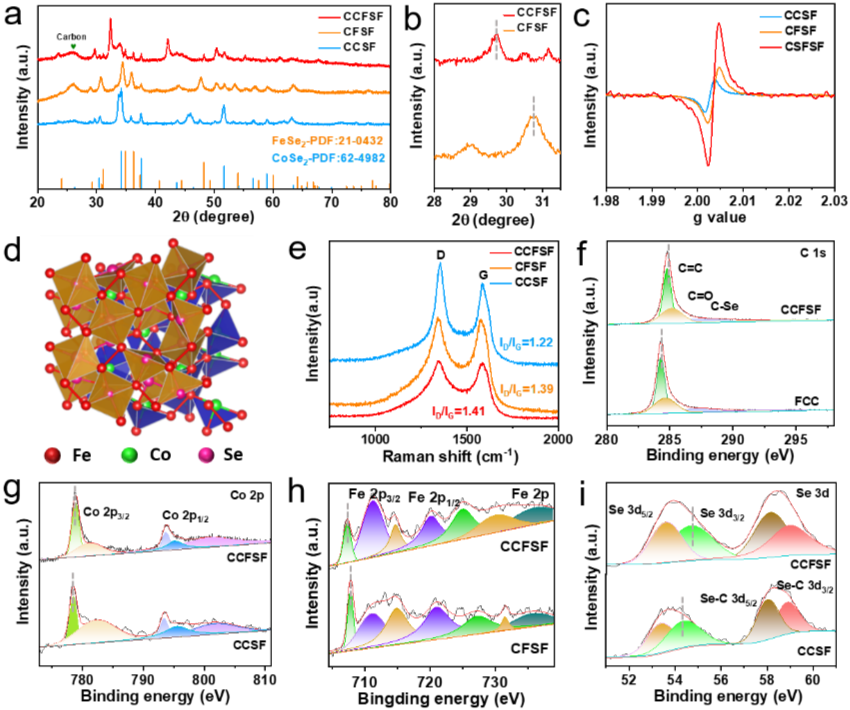

图1. a)柔性CCFSF的制造流程。b)SEM图像。c)HRTEM图像。d-e)(c)HRTEM图像中的黄色和蓝色网格线的IFFT图案。f)SEM图像和EDX元素图谱。 图2. a)CCFSF、CFSF和CCSF的XRD图谱。b)CCFSF和CFSF的放大XRD图谱。c)EPR光谱。d)CoSe2/FeSe2-x晶体结构模型示意图。e)拉曼光谱。高分辨率XPS光谱。f)C1s光谱、g)Co2p光谱、h)Fe2p光谱和i)Se3d光谱。

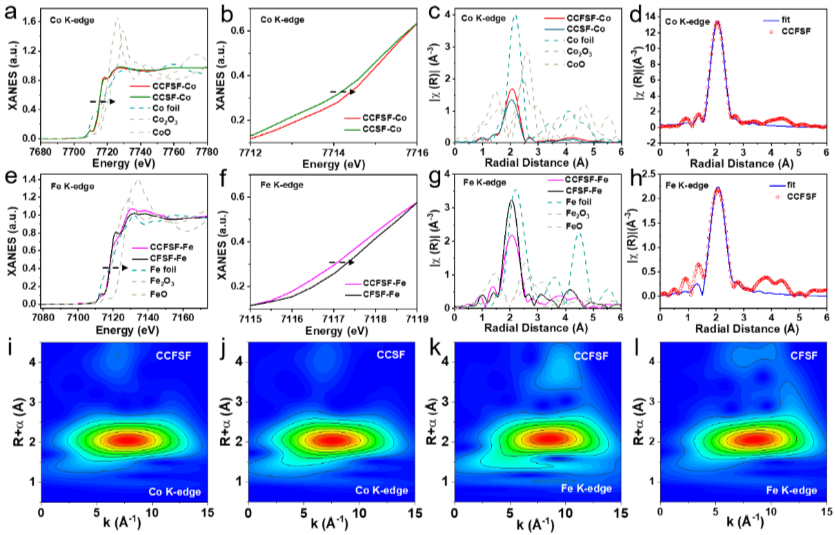

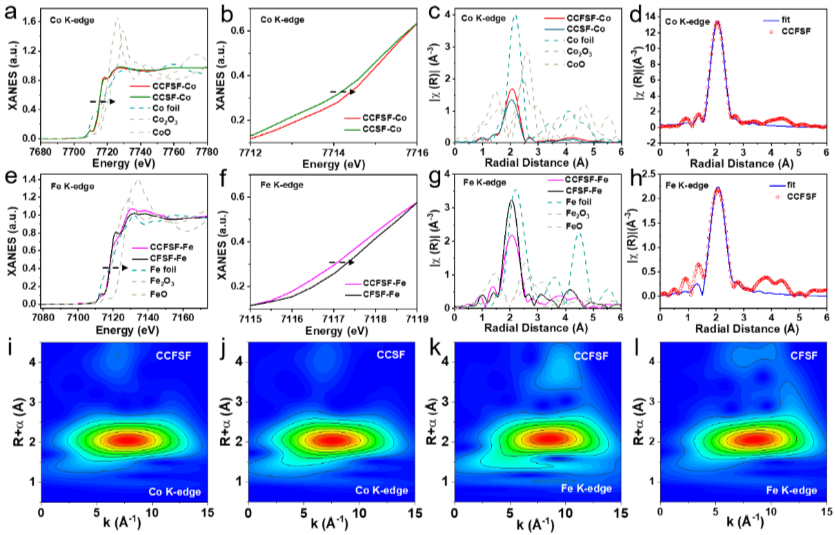

图2. a)CCFSF、CFSF和CCSF的XRD图谱。b)CCFSF和CFSF的放大XRD图谱。c)EPR光谱。d)CoSe2/FeSe2-x晶体结构模型示意图。e)拉曼光谱。高分辨率XPS光谱。f)C1s光谱、g)Co2p光谱、h)Fe2p光谱和i)Se3d光谱。 图3. a、b)Co-K边XANES光谱,c)Co-K-边EXAFS光谱的FT,以及d)CCFSF的Co-K-边缘的EXAFS拟合曲线。e、f)Fe K边缘XANES光谱,g)Fe K边EXAFS光谱的FT,以及h)CCFSF的Fe K边缘的EXAFS拟合曲线。i)CCFSF、j)CCSF中的Co K边和K)CCFSF和l)CFSF中的Fe K边的WT等值线图。

图3. a、b)Co-K边XANES光谱,c)Co-K-边EXAFS光谱的FT,以及d)CCFSF的Co-K-边缘的EXAFS拟合曲线。e、f)Fe K边缘XANES光谱,g)Fe K边EXAFS光谱的FT,以及h)CCFSF的Fe K边缘的EXAFS拟合曲线。i)CCFSF、j)CCSF中的Co K边和K)CCFSF和l)CFSF中的Fe K边的WT等值线图。 图4. a)0.1 mV s-1条件下CCFSF的CV曲线。b)CCFSF在0.15mA cm-2时的初始GCD曲线。c)倍率性能和d)相应的GCD曲线。e)CCFSF与已报道的金属硫族化合物的倍率性能比较。f)CCFSF、CCSF和CFSF在1.5 mA·cm-2下的长期循环稳定性。

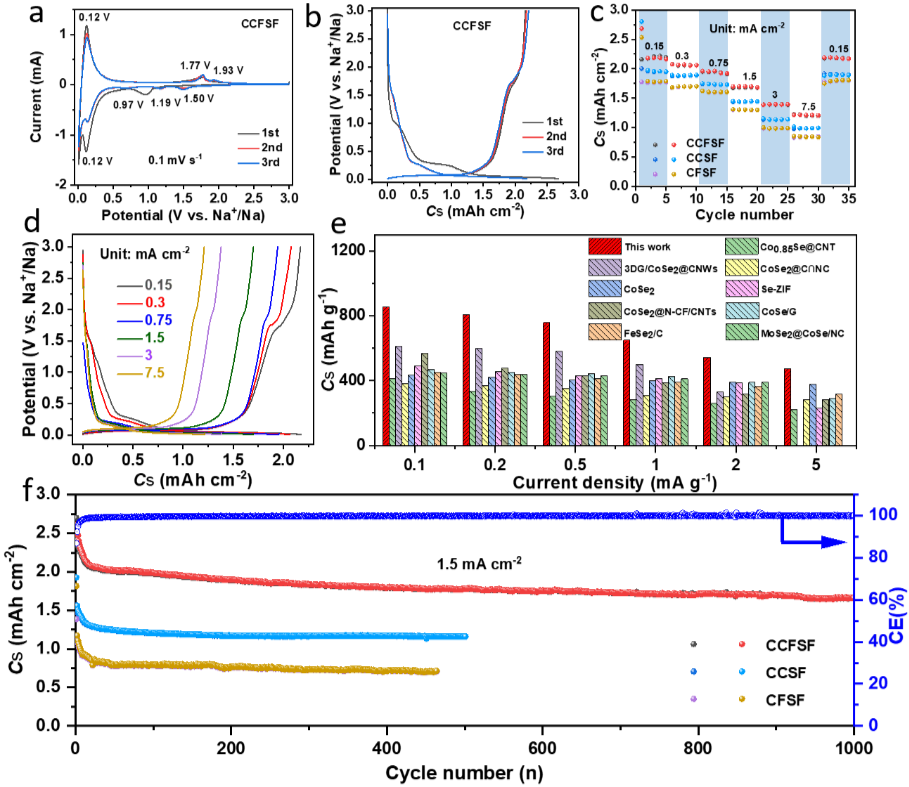

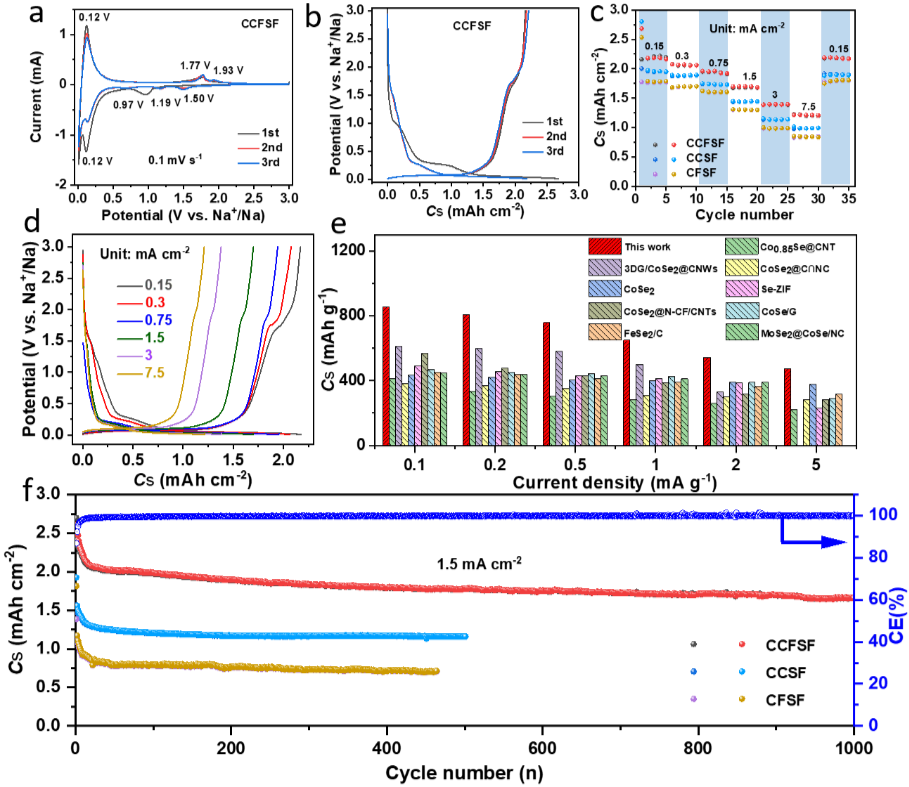

图4. a)0.1 mV s-1条件下CCFSF的CV曲线。b)CCFSF在0.15mA cm-2时的初始GCD曲线。c)倍率性能和d)相应的GCD曲线。e)CCFSF与已报道的金属硫族化合物的倍率性能比较。f)CCFSF、CCSF和CFSF在1.5 mA·cm-2下的长期循环稳定性。 图5. a)CCFSF电极在不同扫描速率下的CV曲线。b)具有各种氧化还原峰的CCFSF的b值。c)CCFSF电容控制容量的贡献率。d)阴影区域显示了在1.0 mV s-1下具有赝电容贡献的CCFSF的CV曲线。e)CCFSF在不同温度下的EIS图。f)Arrhenius曲线和CCFSF、CCSF和CFSF活化能的比较。g)第5个循环的GITT电压分布,以及h,i)CCFSF、CCSF和CFSF的相应DNa+。

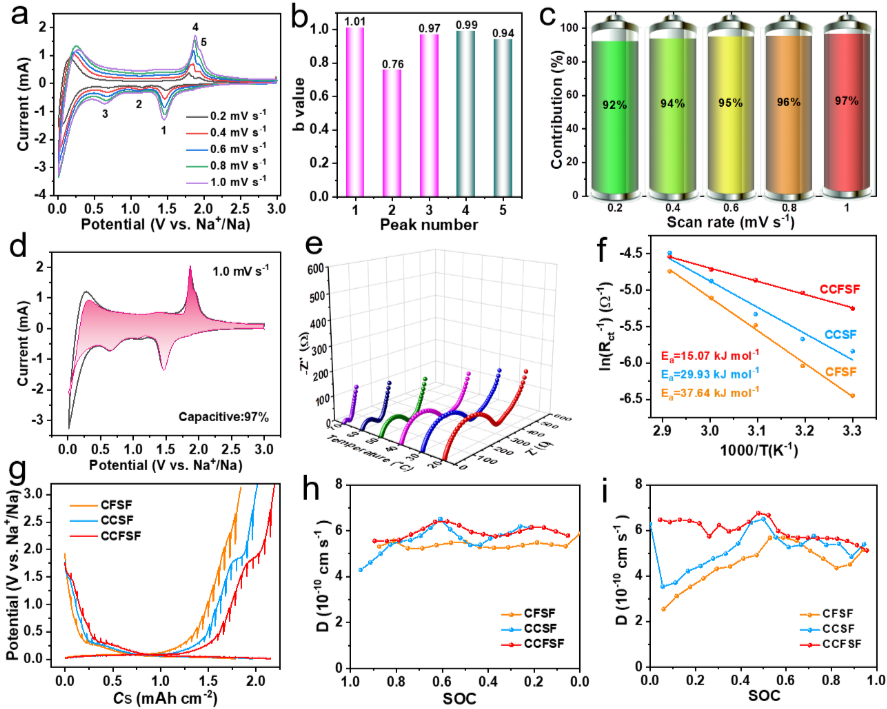

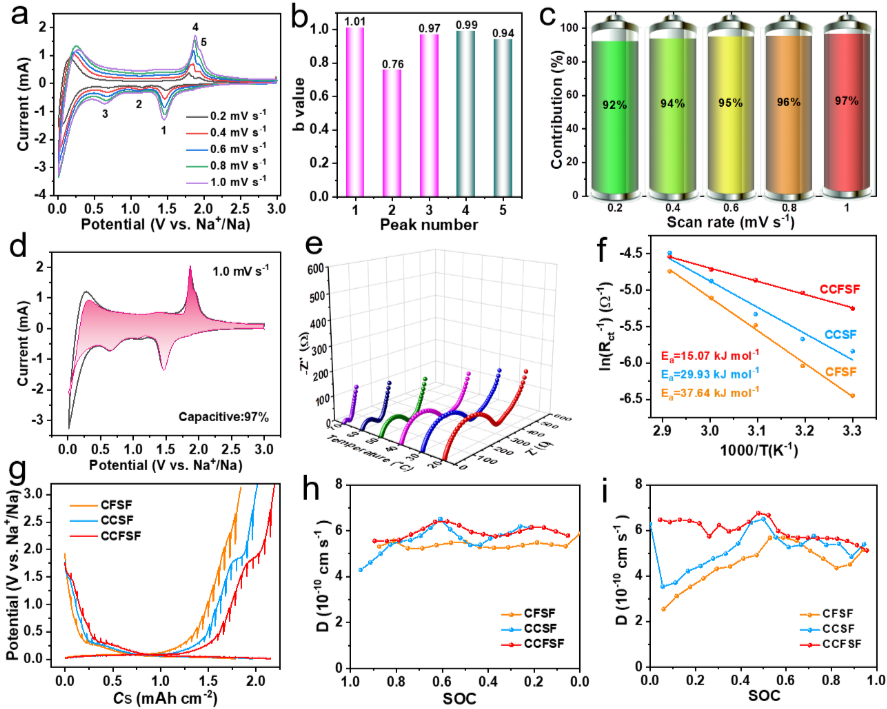

图5. a)CCFSF电极在不同扫描速率下的CV曲线。b)具有各种氧化还原峰的CCFSF的b值。c)CCFSF电容控制容量的贡献率。d)阴影区域显示了在1.0 mV s-1下具有赝电容贡献的CCFSF的CV曲线。e)CCFSF在不同温度下的EIS图。f)Arrhenius曲线和CCFSF、CCSF和CFSF活化能的比较。g)第5个循环的GITT电压分布,以及h,i)CCFSF、CCSF和CFSF的相应DNa+。 图6. a)原位XRD图谱和相应的电压-时间曲线。具有不同放电和充电状态的b)Co2p和c)Fe2p XPS光谱的高分辨率XPS光谱。d)不同电荷态下的EIS光谱和e)相应的Rct值。在f)完全放电状态和g)完全充电状态之后的CCFSF的非原位HRTEM图像。h)0.1 mV s-1的CV阴极扫描和EQCM记录的质量变化。

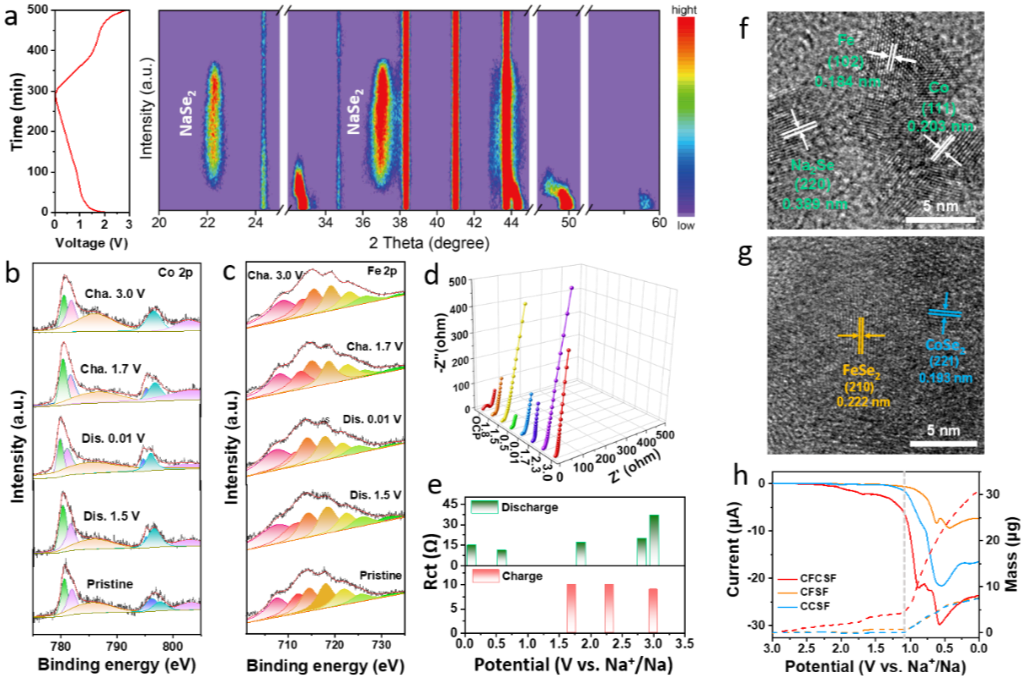

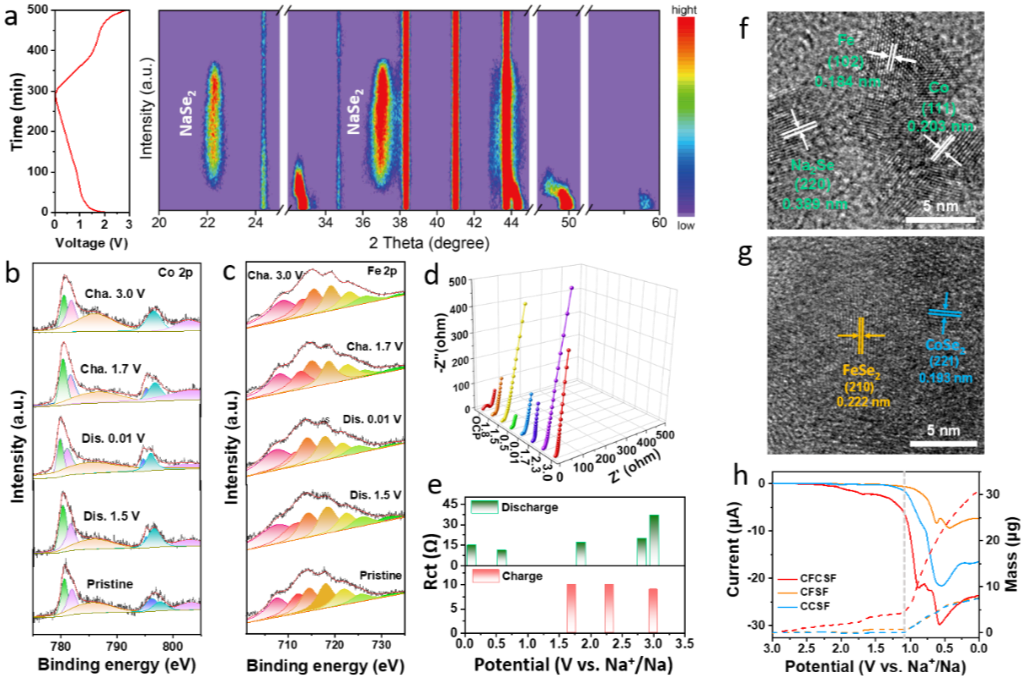

图6. a)原位XRD图谱和相应的电压-时间曲线。具有不同放电和充电状态的b)Co2p和c)Fe2p XPS光谱的高分辨率XPS光谱。d)不同电荷态下的EIS光谱和e)相应的Rct值。在f)完全放电状态和g)完全充电状态之后的CCFSF的非原位HRTEM图像。h)0.1 mV s-1的CV阴极扫描和EQCM记录的质量变化。 图7. a)CCFSF、CCSF和CFSF的DOS。b-d)CCFSF、CCSF和CFSF的电荷密度差。e-g)Na+离子在CCFSF、CCSF和CFSF中的扩散路径。h)CCFSF、CCSF和CFSF中相应的扩散能垒。

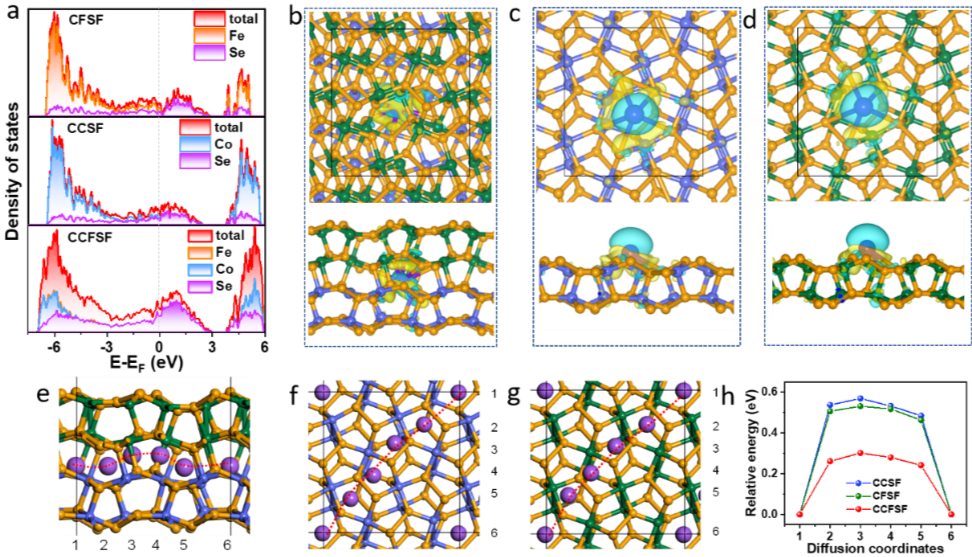

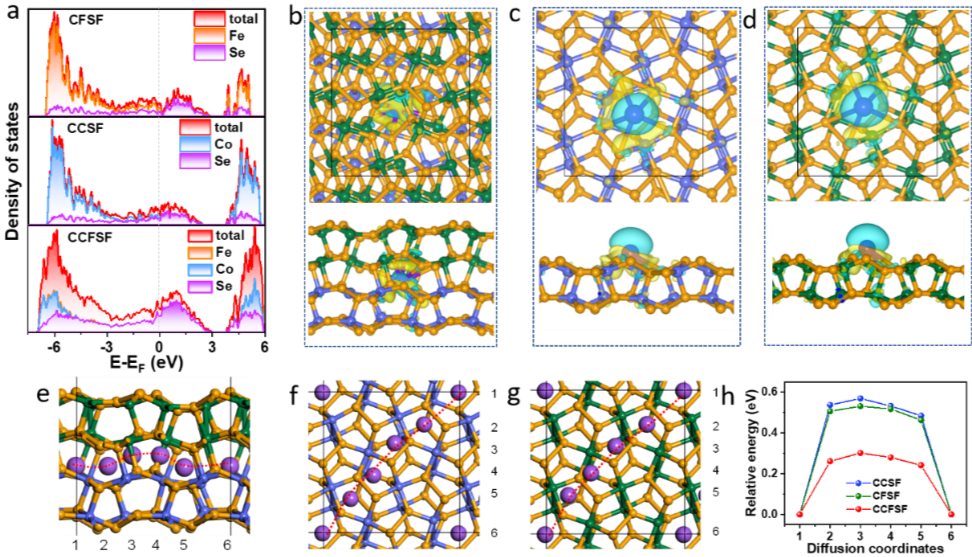

图7. a)CCFSF、CCSF和CFSF的DOS。b-d)CCFSF、CCSF和CFSF的电荷密度差。e-g)Na+离子在CCFSF、CCSF和CFSF中的扩散路径。h)CCFSF、CCSF和CFSF中相应的扩散能垒。

图8. a)PB@FCC//NaClO4 PVDF HFP/CCFSF充放电原理图。b)QSPC的GCD曲线。c)0.1 mA cm-2时的循环性能。d)不同循环的相应GCD曲线。e)不同弯曲状态下的循环稳定性(插图显示了不同曲率下的灵活性)。f)QSPC开路电压。g)QSPC为发光二极管供电的图示。h)柔性QSPC破坏试验。 总之,通过超快无溶剂微波方法成功合成了一种新型柔性CCFSF。CCFSF电极具有丰富的硒空位、诱导的内建电场、特殊的异质结构和均匀的碳涂层,对SIBs表现出优异的电化学性能。同步形成的CoSe2/FeSe2-x异质结促进了额外的电荷转移,从而增强了内置电场效应带来的电化学动力学。复合材料中产生的硒空位可以提供丰富的可逆Na+离子存储活性位点,确保高的赝电容贡献。最外层的碳涂层提供了快速的电子迁移和高的电子电导率,同时抑制了钠化/解吸过程中的体积变化,保持了优异的结构稳定性。值得注意的是PB@FCC//NaClO4-P(VDF-HFP)//CCFSF准固态全电池成功封装,不仅具有高能量密度和长循环寿命,而且具有令人印象深刻的灵活性和安全性。这项工作为开发下一代可充电电池的其他高性能异质结材料提出了一个前所未有的战略,开启了柔性和可穿戴电子领域的新视野。 Zhong-Hui Sun, Dong-Yang Qu, Dong-Xue Han, Zhen-Yi Gu, Jin-Zhi Guo, Xin-Xin Zhao, Ying-Ming Ma, Bo-Lin Zhao, Zhong-Qian Song, Xing-Long Wu, Li Niu, Solvent-Free Ultrafast Construction of Se-Deficient Heterojunctions of Bimetallic Selenides Towards Flexible Sodium-Ion Full Batteries, Advanced Materials. DOI:10.1002/adma.202308987 牛利 博士生导师。中山大学长聘二级教授、广州大学二级教授,国家杰出青年科学基金获得者、英国皇家化学会会士、国务院政府特殊津贴、俄罗斯工程院外籍院士、中国科学院“百人计划”、中组部“万人计划”领军人才、科技部“中青年科技创新领军人才”、中国科学院科技创新“交叉与合作团队”负责人、江苏省双创计划人才、吉林省拔尖创新人才、广州市高层次人才杰出专家、山东省泰山学者兼职教授、福建省闽江学者讲座教授。获得中国侨界贡献一等奖、吉林省科学技术进步一等奖、吉林省科学技术进步二等奖、吉林省自然科学学术成果二等奖、公安部科学技术三等奖、中国产学研促进会创新奖、中国发明协会二等奖。长期从事光电敏感功能纳米结构材料、材料表界面设计、光电化学传感器及分析仪器化设计等领域的科学研究及技术创新。已在Nat. Commun.、J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem. Int. Ed.、Adv. Mater.、Adv. Funct. Mater.、ACS Nano、Chem. Sci.、Anal. Chem.等核心期刊上发表学术论文500余篇,他人引用20000余次,近5年申请国家发明专利70余项(已授权50余项),出版中英文专著4部,撰写中英文章节3章。 韩冬雪 博士生导师,广州大学教授,广东省卓越青年团队带头人,国家自然科学基金优秀青年科学基金获得者;现任广州大学化学化工学院院长,广州市第十二届党代会代表,广州大学化学化工学院分析科学技术研究中心党支部第一书记。韩教授发表了包含Nature Sustainability、Angewandte Chemie International Edition等在内的59篇通讯作者SCI论文,近年来研究论文总引用11600余次,h因子51。 吴兴隆 博士生导师,东北师范大学教授,教育部“长江学者奖励计划”青年学者、吉林省拔尖创新人才。主要从事先进二次电池材料、废旧锂电回收与再利用等研究工作。已在Prog. Mater. Sci.、Adv. Mater.(8篇)、Angew. Chem.(5篇)、Sci. Bull.(2篇)、Energy Environ. Sci.、Mater. Today(2篇)和Adv. Energy/Funct. Mater.(17篇)等学科顶级期刊发表通讯作者论文160多篇;论文被他人引用超过1.6万次,H指数为68;已获授权发明专利17项;主持了国家重点研发计划、国家自然科学基金委重大研究计划和吉林省科技厅中青年科技创新人才团队等研究课题。获得吉林省自然科学奖二等奖(排名第一)、吉林省青年科技奖、教育部自然科学一等奖、中国化工学会侯德榜化工科学技术奖青年奖、中国颗粒学会青年颗粒奖等科技奖励和荣誉。培养的学生,2人入选“博士后创新人才支持计划”、11人获得省级优秀博士/硕士学位论文;50多人次获得优秀毕业生和国家奖学金等奖励。 孙中辉 硕士生导师,广州大学副教授,广州市高层次人才青年后备人才,入选广州市科协2023年“青年科技人才托举工程”人才计划。主要研究方向包括柔性储能材料与器件的探索与应用(锂/钠/钾/锌离子电池、锂硫电池等)和柔性智能可穿戴电化学传感器的探索与应用。以第一作者已在Adv. Mater.、Adv. Energy Mater.、Small. 、J. Mater. Chem. A 等期刊发表20多篇。已授权发明专利2项。课题组主页:http://caas.gzhu.edu.cn/

图1. a)柔性CCFSF的制造流程。b)SEM图像。c)HRTEM图像。d-e)(c)HRTEM图像中的黄色和蓝色网格线的IFFT图案。f)SEM图像和EDX元素图谱。

图1. a)柔性CCFSF的制造流程。b)SEM图像。c)HRTEM图像。d-e)(c)HRTEM图像中的黄色和蓝色网格线的IFFT图案。f)SEM图像和EDX元素图谱。 图2. a)CCFSF、CFSF和CCSF的XRD图谱。b)CCFSF和CFSF的放大XRD图谱。c)EPR光谱。d)CoSe2/FeSe2-x晶体结构模型示意图。e)拉曼光谱。高分辨率XPS光谱。f)C1s光谱、g)Co2p光谱、h)Fe2p光谱和i)Se3d光谱。

图2. a)CCFSF、CFSF和CCSF的XRD图谱。b)CCFSF和CFSF的放大XRD图谱。c)EPR光谱。d)CoSe2/FeSe2-x晶体结构模型示意图。e)拉曼光谱。高分辨率XPS光谱。f)C1s光谱、g)Co2p光谱、h)Fe2p光谱和i)Se3d光谱。 图3. a、b)Co-K边XANES光谱,c)Co-K-边EXAFS光谱的FT,以及d)CCFSF的Co-K-边缘的EXAFS拟合曲线。e、f)Fe K边缘XANES光谱,g)Fe K边EXAFS光谱的FT,以及h)CCFSF的Fe K边缘的EXAFS拟合曲线。i)CCFSF、j)CCSF中的Co K边和K)CCFSF和l)CFSF中的Fe K边的WT等值线图。

图3. a、b)Co-K边XANES光谱,c)Co-K-边EXAFS光谱的FT,以及d)CCFSF的Co-K-边缘的EXAFS拟合曲线。e、f)Fe K边缘XANES光谱,g)Fe K边EXAFS光谱的FT,以及h)CCFSF的Fe K边缘的EXAFS拟合曲线。i)CCFSF、j)CCSF中的Co K边和K)CCFSF和l)CFSF中的Fe K边的WT等值线图。 图4. a)0.1 mV s-1条件下CCFSF的CV曲线。b)CCFSF在0.15mA cm-2时的初始GCD曲线。c)倍率性能和d)相应的GCD曲线。e)CCFSF与已报道的金属硫族化合物的倍率性能比较。f)CCFSF、CCSF和CFSF在1.5 mA·cm-2下的长期循环稳定性。

图4. a)0.1 mV s-1条件下CCFSF的CV曲线。b)CCFSF在0.15mA cm-2时的初始GCD曲线。c)倍率性能和d)相应的GCD曲线。e)CCFSF与已报道的金属硫族化合物的倍率性能比较。f)CCFSF、CCSF和CFSF在1.5 mA·cm-2下的长期循环稳定性。 图5. a)CCFSF电极在不同扫描速率下的CV曲线。b)具有各种氧化还原峰的CCFSF的b值。c)CCFSF电容控制容量的贡献率。d)阴影区域显示了在1.0 mV s-1下具有赝电容贡献的CCFSF的CV曲线。e)CCFSF在不同温度下的EIS图。f)Arrhenius曲线和CCFSF、CCSF和CFSF活化能的比较。g)第5个循环的GITT电压分布,以及h,i)CCFSF、CCSF和CFSF的相应DNa+。

图5. a)CCFSF电极在不同扫描速率下的CV曲线。b)具有各种氧化还原峰的CCFSF的b值。c)CCFSF电容控制容量的贡献率。d)阴影区域显示了在1.0 mV s-1下具有赝电容贡献的CCFSF的CV曲线。e)CCFSF在不同温度下的EIS图。f)Arrhenius曲线和CCFSF、CCSF和CFSF活化能的比较。g)第5个循环的GITT电压分布,以及h,i)CCFSF、CCSF和CFSF的相应DNa+。 图6. a)原位XRD图谱和相应的电压-时间曲线。具有不同放电和充电状态的b)Co2p和c)Fe2p XPS光谱的高分辨率XPS光谱。d)不同电荷态下的EIS光谱和e)相应的Rct值。在f)完全放电状态和g)完全充电状态之后的CCFSF的非原位HRTEM图像。h)0.1 mV s-1的CV阴极扫描和EQCM记录的质量变化。

图6. a)原位XRD图谱和相应的电压-时间曲线。具有不同放电和充电状态的b)Co2p和c)Fe2p XPS光谱的高分辨率XPS光谱。d)不同电荷态下的EIS光谱和e)相应的Rct值。在f)完全放电状态和g)完全充电状态之后的CCFSF的非原位HRTEM图像。h)0.1 mV s-1的CV阴极扫描和EQCM记录的质量变化。 图7. a)CCFSF、CCSF和CFSF的DOS。b-d)CCFSF、CCSF和CFSF的电荷密度差。e-g)Na+离子在CCFSF、CCSF和CFSF中的扩散路径。h)CCFSF、CCSF和CFSF中相应的扩散能垒。

图7. a)CCFSF、CCSF和CFSF的DOS。b-d)CCFSF、CCSF和CFSF的电荷密度差。e-g)Na+离子在CCFSF、CCSF和CFSF中的扩散路径。h)CCFSF、CCSF和CFSF中相应的扩散能垒。